Je me rends compte que j’ai oublié de signaler le très bel entretien qu’Emmanuel

Merle m’a accordé pour le dernier numéro de Poésie/première

(de décembre 2015)… Oubli inexplicable. Mais il n’est pas trop tard pour

lire la revue, heureusement…

Difficile de choisir un passage, mais voici un extrait où Emmanuel Merle

évoque son dernier et magnifique recueil, Dernières

paroles de Perceval (L’Escampette, 2015) — et, à travers lui, la poésie :

« La parole tue de Perceval, au moment même

où le hasard lui offre la possibilité de parler, de savoir, peut-être de donner

du sens, reste une faillite de l’humanité : j’ai voulu que Perceval sorte

de son rôle de héros rêveur et impitoyable pour devenir un homme simplement,

avec ses doutes, ses faiblesses, mais aussi sa capacité enfin trouvée à aimer.

Ni plus ni moins ce n’est rien d’autre que le rôle de la poésie. J’ai voulu le

voir vieillir, et trouver un arrangement avec son existence. Ce que, bien sûr,

nous cherchons tous. »

Et voici l’un des forts poèmes publiés à la suite de l’entretien, du recueil Les Mots du peintre dédié au peintre Georges Badin (recueil bientôt publié aux éditions Encre et

Lumière) :

La montagne est un être ce soir,

qui appelle le peintre et redresse sa mémoire.

Lui, fébrile, veut dire l'instant et sa durée,

veut tremper ses doigts dans ce rose

et ce gris – la beauté même – qui le font naître

à nouveau.

Mais l'instant, qui peint lui aussi, et sans

cesse,

parle déjà: n'es-tu pas présent?

N'est-ce pas suffisant? dit l'instant suivant.

Ce qui est

promet toujours assez.

L'être de la montagne, son appel?

Un saisissement, une poignée de mains

dans l'ombre du soir.

Emmanuel Merle dans Poésie/première, n° 63, décembre 2015

(voir aussi ce qu’en dit Jacques Morin dans le Magnum de Décharge.)

|

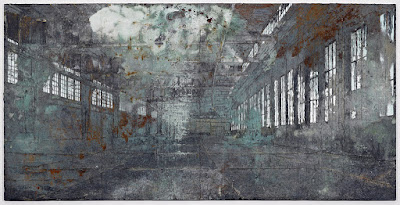

| Toile de Georges Badin |